トルコ南東部に位置するギョベクリテペ遺跡は、人類最古級の神殿として世界中の注目を集めている。T字型の巨大な石柱や動物のレリーフは今も多くの謎に包まれており、その起源や目的をめぐって数々の憶測が語られてきた。特に知られているのがクババを祀る神殿や女神の原点とする解釈であり、さらに宇宙から来た存在や文明を始めた女王といった壮大な物語も存在する。また、石柱の彫刻に込められた象徴、地下文明や人類再生の聖地、星座や天体との関係、さらには多神教の始まりの地とする説まで展開されている。

これらの物語は学術的には根拠を欠くが、古代遺跡の神秘性を際立たせる都市伝説として人々を強く惹きつけてきた。

この記事では、ギョベクリテペ遺跡とクババにまつわる都市伝説を徹底解説し、その魅力とロマンに迫る。

ギョベクリテペ遺跡とクババにまつわる都市伝説

- クババを祀る神殿

- クババとキュベレー・母なる女神の原点

- クババは宇宙から来た存在

- 女王クババが文明を始めた起源

- 石柱の彫刻に込められたクババの象徴

- 地下文明とつながる聖地

- ギョベクリテペは人類再生の聖地

- 星座や天体と結びつく配置

- 多神教の始まりの地

クババを祀る神殿

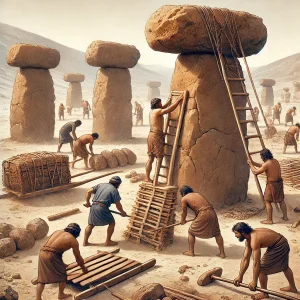

ギョベクリテペ遺跡について語られる都市伝説の中でも、特に広く知られているのが「この場所は女神クババを祀るための神殿だった」という解釈である。巨大なT字型石柱が環状に並べられた構造物は、一見すると神殿を思わせる配置をしており、そこに古代の女神信仰を重ね合わせる説が登場したのである。クババは後世、アナトリアやシリアで崇拝された都市守護の女神で、ザクロや鏡を持つ姿で描かれることが多い存在である。そのため「人類最古の神殿=最古の女神崇拝」として結び付けられ、ギョベクリテペの建造目的をクババ信仰とする見解が一定の人気を得ている。

こうした主張では、ギョベクリテペに見られる動物や抽象模様のレリーフは豊穣や守護を象徴する女神信仰の痕跡であると解釈されることがある。特に、蛇や猛禽、野生動物の彫刻を「生命力」や「再生」のシンボルと見なし、それをクババの神性と関連づける試みが多い。つまり、出土した石柱群そのものを「女神像の代替物」として理解するわけである。

しかし、学術的にはこの説を裏付ける直接的な証拠は存在しない。ギョベクリテペは紀元前9600〜8000年ごろの新石器時代前期に築かれたもので、当時は文字もなく、特定の神名を示す記録は一切残されていない。一方で、クババ信仰が確認されるのは紀元前2千年紀後半〜1千年紀のヒッタイトや新ヒッタイト圏であり、数千年もの時代的隔たりがある。考古学者たちは、石柱群をむしろ「共同体の儀礼的空間」と見なし、動物レリーフは自然界や社会秩序を象徴したものだと解釈している。

要するに、「クババを祀る神殿説」は魅力的なストーリー性を持つ都市伝説ではあるが、現段階では考古学的根拠を伴わない推測にすぎない。それでも、人類最古級の巨大遺構と後世の母なる女神信仰をつなげたいという想像力が働いた結果として、この説が語り継がれているのである。

クババとキュベレー・母なる女神の原点

ギョベクリテペ遺跡とクババをめぐる都市伝説の中で特に人気が高いのが、「クババは後にキュベレーとして姿を変え、母なる女神信仰の原点となった」という解釈である。これは人類最古級の宗教的建造物であるギョベクリテペと、古代地中海世界に広がった大地母神信仰を直線的に結びつけようとする試みであり、文明の始まりを女性神に求める象徴的な発想の表れである。

クババは紀元前2千年紀後半から1千年紀前半にかけて北シリアやアナトリアで崇拝された女神である。都市を守護する役割を担い、豊穣や生命力を司る存在とされた。カーカミシュなどの都市国家では彼女を祀る神殿が築かれ、奉献碑文や彫像も残されている。彼女の姿はしばしばザクロや鏡を手にした女性像として表現されており、実在の信仰対象として広く知られていた。

一方、キュベレーはアナトリアからギリシャ、さらにローマへと伝わった大地母神である。野生動物を従え、山の女神として崇拝され、後には国家的な守護神として祭祀が行われるようになった。その影響力は非常に大きく、母なる存在としてのイメージを西洋世界全体に浸透させた。クババとキュベレーの名称や属性の類似は古くから注目されており、両者を同一視する解釈が生まれたのも自然なことであった。

こうした背景から、「ギョベクリテペにおいてクババが崇拝され、そこからキュベレーを経て母なる女神信仰が展開していった」という物語が語られるようになったのである。石柱群に刻まれた動物や抽象模様を「母性や生命力の象徴」と読み取り、それをクババに帰属させることで、壮大な宗教史の系譜が描かれるわけだ。人類最古の神殿とされるギョベクリテペに、後世の女神信仰を重ねることは、ロマンに満ちた想像である。

しかし、学術的に見るとこの解釈には重大な問題がある。第一に、ギョベクリテペの建造年代は紀元前9600〜8000年頃であり、クババ信仰が成立するまでには数千年の断絶が存在する。両者の間に直接的な連続性を示す考古学的証拠は確認されていない。第二に、発掘調査で出土した石柱やレリーフにはクババを示す文字や図像が一切存在せず、特定の女神に結びつけることは不可能である。第三に、キュベレーとの同一視についても現在の学術界では慎重な見解が主流であり、名称の類似や象徴の共通性だけでは十分な根拠とはならない。

それでも、この説が人々の想像力を強く刺激するのは事実である。人類は古代の巨大遺構に「始まりの神」を求める傾向があり、とりわけ女性神は生命や再生を象徴する存在として選ばれやすい。旧石器時代のヴィーナス像や農耕社会の母神崇拝など、人類史の至るところで「母なる女神」のイメージが繰り返し登場する。ギョベクリテペをその源流とみなすのは、神話的連想の自然な延長線上にあると言える。

結論として、「クババとキュベレー・母なる女神の原点」という説は都市伝説的なロマンに満ちているが、学術的根拠は存在しない。しかし、古代遺跡を神秘的に語り継ぐうえで欠かせない物語であり、人々が文明の起源を理解しようとする際に生み出した象徴的なストーリーなのである。

クババは宇宙から来た存在

「クババは宇宙から来た存在である」という解釈は、ギョベクリテペをめぐる都市伝説の中でも特に幻想的であり、古代宇宙飛行士説の延長にある。人類がまだ農耕も始めていなかった時代に、なぜこれほど巨大で精緻な石造建築が可能であったのかという疑問が、この説の根底にある。支持者は、当時の人類には高度な建築技術や社会組織が存在しなかったはずだと主張し、外部からの知識の注入を仮定するのである。その外部存在こそがクババであり、彼女は天から降臨して人類に文明の種を授けたとされる。

具体的には、T字型石柱を「宇宙船の着陸場」と解釈したり、彫刻に描かれた動物や記号を「宇宙からの暗号」とみなす説がある。特にサソリや鳥のモチーフを星座に結びつけ、「宇宙から来たクババが人類に天体の知識を伝授した」とする物語が広まった。こうした解釈はオカルト雑誌やYouTube動画で人気を集め、ギョベクリテペを「人類と宇宙人の接触点」として描き出す。

しかし考古学の立場から見れば、この説には一切の裏付けがない。ギョベクリテペの石材は周囲の石灰岩を切り出したものであり、採掘跡や運搬の痕跡も確認されている。建造技術についても、人類が共同体を形成し、数百人単位で協力すれば実現可能であることが実証されている。つまり、人類が自らの力で築いたことを説明するのに十分な証拠が存在するのだ。

それでもこの説が生き残るのは、人類史の起源に空白が多く、神秘的な余白が人々の想像力をかき立てるからである。結論として、「クババは宇宙から来た存在」という説は根拠のない都市伝説であるが、古代遺跡を語る際に欠かせない魅力的なロマンを提供している。

女王クババが文明を始めた起源

「女王クババが文明を始めた」という説は、伝説と遺跡を結びつける典型的な都市伝説である。シュメール王名表に登場する女王クババは、キシュの王として唯一記録された女性支配者であり、もとは酒場の女主人から王に上り詰めたと伝えられる。彼女は約100年間統治したとされ、その特異な存在は古代から後世まで語り継がれてきた。

この強烈な人物像と「人類最古の神殿」とされるギョベクリテペを結びつけることで、女王クババを文明の母とする物語が形成されたのである。都市伝説の中では、ギョベクリテペは彼女が築かせた神殿であり、そこから人類の文明が始まったとされる。

しかし、事実関係を見れば両者の間には大きな隔たりがある。ギョベクリテペは紀元前9600〜8000年頃の遺跡であり、シュメール文明の成立は紀元前3千年紀である。両者の間には数千年の断絶が存在し、直接的に関係づけることは不可能である。また、王名表自体は神話的要素を含む文書であり、女王クババの実在性も疑わしい。

結論として、この説は年代的に成立しない都市伝説である。しかし「文明の母」という象徴性を持たせることで、ギョベクリテペの神秘性を増幅し、人々に強い印象を与え続けている。

石柱の彫刻に込められたクババの象徴

ギョベクリテペのT字型石柱には多様な動物や抽象的な図像が刻まれている。都市伝説の中では、これらの彫刻はクババの象徴であると解釈される。

蛇は生命力と再生を、猛禽は守護を、サソリやイノシシは死と豊穣を表すとされる。それらを総合的に見て「母なる女神クババの神性を暗号的に刻んだもの」と解釈するのである。特に中央の大石柱は人型を模しており、腕や手の彫刻が施されていることから「女神像の抽象表現」とする説が語られてきた。

だが、考古学者の見解は異なる。彼らはこれらを社会的象徴や共同体の秩序を示す表現と捉えており、特定の女神信仰を証明するものではないとする。実際に、ギョベクリテペの建造期には文字が存在せず、神名を特定できる資料は一切出土していない。

結論として、「石柱にクババの象徴が込められている」という説は根拠のない都市伝説である。ただし、彫刻が極めて象徴的であるがゆえに人々の想像力をかき立て、女神信仰との関連を夢想させるのは自然な流れである。

地下文明とつながる聖地

ギョベクリテペを「地下文明とつながる聖地」とする説は、地底世界への憧憬と結びついた都市伝説である。アナトリアにはカッパドキアの地下都市群が実在するため、これと関連づけられて「人類最古の神殿は地底世界への門であった」と語られるようになった。

この物語では、クババは地上と地下を結ぶ守護者とされる。遺跡が意図的に埋め戻された事実も「地下文明の秘密を隠すため」と解釈される。つまり、古代の人々は地下世界との接触を封印し、未来の人類に向けた痕跡としてギョベクリテペを残したというのである。

しかし、実際には埋め戻しは儀礼的行為であり、社会の変化によって施設が不要となったために閉鎖されたと考えられている。地下都市との直接的な関連を示す証拠は一切ない。

結論として、この説は完全に空想的な都市伝説である。だが、地底世界への想像は人類共通のモチーフであり、ギョベクリテペの神秘性を一層際立たせている。

ギョベクリテペは人類再生の聖地

「ギョベクリテペは人類再生の聖地である」という説は、終末と再生の神話に基づいた都市伝説である。世界各地に存在する大洪水伝説や黙示録思想と結びつき、ギョベクリテペは文明を守り次の時代に伝えるための拠点だったとされる。

この解釈では、動物や記号のレリーフは宇宙や自然の法則を記録した暗号であり、遺跡の埋め戻しは未来の人類へのメッセージとされる。クババはその守護者であり、人類滅亡後に再生を導く母なる存在として語られる。

だが、発掘調査では知識を体系的に記録した痕跡は見つかっていない。埋め戻しも「遺構を儀礼的に閉鎖した行為」と解釈される。

結論として、この説は神話的想像にすぎない。しかし、人類が破壊と再生の物語を求める存在である以上、この解釈が人々を魅了し続けるのも自然である。

星座や天体と結びつく配置

ギョベクリテペを「天体観測施設」とする説は、古代の人々が星空を崇拝していたとする考古天文学的な解釈に基づいている。特に「ハゲワシの石」と呼ばれるPillar 43の彫刻を天体図と読み解く試みが有名である。

サソリを蠍座、鳥を天空の象徴、四角形を宇宙の構造と同定し、配置全体を星座の地図と解釈する。これによって「ギョベクリテペは世界最古の天文台」と語られ、クババが人類に天体の知識を授けたという物語が作られてきた。

しかし、学術界の大半は懐疑的である。彫刻を星座に結びつけるのは恣意的であり、確証は存在しない。考古学者たちはこれらを社会的象徴や共同体のアイデンティティと解釈する。

結論として、星座説は根拠の薄い都市伝説である。しかし「古代の人々が天空を意識していたのではないか」という発想は人々を魅了し、遺跡の神秘性を強調する役割を果たしている。

多神教の始まりの地

「多神教の始まりの地」とする説は、ギョベクリテペに刻まれた多様な動物像を独立した神性とみなし、複数の神々を祀ったと解釈するものである。クババを中心とする母神崇拝の下に、動物神や精霊が加わったと語られる。

この説は、人類最古の宗教的建造物に多神教の萌芽を見出すものであり、後のメソポタミアやギリシャ神話へと続く壮大な系譜を描き出す。

だが、学術的にはその証拠は存在しない。動物像は神格化された存在であるよりも、共同体の象徴や自然との関係性を示す表現とみなされる。文字資料が存在しないため、特定の神々を立証することはできない。

結論として、この説は誇張された都市伝説である。しかし「宗教の起源」を求める人々にとって、ギョベクリテペは象徴的な舞台であり、多神教の源泉とみなされること自体がこの遺跡の神秘性を高めている。

ギョベクリテペ遺跡とクババ都市伝説

- 都市伝説の魅力とロマン

- 学術的に否定される点

- 想像と史実の境界線

都市伝説の魅力とロマン

ギョベクリテペ遺跡とクババをめぐる都市伝説の最大の魅力は、その壮大なスケールと想像力を刺激する物語性にある。人類最古級の巨大建造物と、後世に崇拝された母なる女神を直結させることは、学術的には根拠を欠いている。しかし、そうした「証拠のなさ」こそが、想像力を膨らませる余地を残し、都市伝説を豊かにしているのである。

遺跡に残された石柱群は、見る者に圧倒的な印象を与える。文字を持たない人類が、なぜこれほど精緻で大規模な構造物を築けたのかという問いには、明確な答えが出ていない。そこに「女神を祀るため」「宇宙から来た存在が導いた」「人類再生の聖地」といった物語が重ねられると、学術的事実以上の説得力を持ってしまうのだ。

また、人類は古来から「起源」を語りたがる存在である。宗教の始まり、文明の出発点、宇宙との接触といったテーマは、どの時代の人々にとっても普遍的な関心事であった。ギョベクリテペはその舞台装置としてあまりにも適しており、そこにクババという象徴的存在を配置することで、物語は一層完成度を高める。

結論として、都市伝説の魅力は史実に基づく正確さではなく、人類が古代遺跡を通して自らの存在や起源を理解しようとする「想像の物語性」にあるといえる。ギョベクリテペとクババをめぐる伝説は、まさにその典型である。

学術的に否定される点

一方で、ギョベクリテペとクババを直接結びつける説は、学術的にほぼ完全に否定されている。理由は三つある。

第一に、年代の隔たりである。ギョベクリテペの建造期は紀元前9600〜8000年頃であり、クババ信仰が確認されるのは紀元前2千年紀以降である。両者の間には数千年の開きがあり、直接的な関連を示すことは不可能である。

第二に、考古学的証拠の欠如である。発掘調査で出土した石柱やレリーフには、クババの名や姿を特定できる資料は一切含まれていない。遺跡の象徴性は否定できないが、特定の女神信仰と断定することはできない。

第三に、神話的混同の問題である。クババはヒッタイトやルウィアン文化圏で崇拝された女神であり、シュメール王名表に登場する女王クババや、後に地中海世界で信仰されたキュベレーとは異なる存在である。学術的にはこれらを区別して扱うことが基本であり、安易に連続性を認めることは誤りである。

したがって、ギョベクリテペを「クババの神殿」とする説や「文明の母」とする説は、根拠を欠く都市伝説に過ぎない。学問の立場からは、むしろ狩猟採集から農耕へと移行する社会的変化の中で、共同体を統合するための儀礼空間であったと解釈するのが妥当である。

想像と史実の境界線

ギョベクリテペ遺跡とクババをめぐる議論は、都市伝説と学術研究の間に横たわる「境界線」を浮き彫りにしている。人類最古級の巨大遺跡は、事実と想像の双方を引き寄せる磁場のような存在であり、解釈の仕方によっては科学にも神話にもなる。

都市伝説は事実に基づかないが、人々の心を強く惹きつける力を持つ。女神信仰、宇宙との接触、地下文明、星座の暗号といった物語は、科学的には否定されるが、古代遺跡の持つ神秘を強調する効果を発揮している。それに対して学術研究は、証拠と論理に基づき、ギョベクリテペを新石器時代の共同体が築いた儀礼施設として位置づける。

重要なのは、この二つを対立させるのではなく、区別して理解することである。都市伝説はロマンを楽しむ物語であり、学術研究は人類史の実像を解き明かす営みである。両者の境界を意識することで、私たちは古代遺跡をより多面的に楽しむことができる。

結論として、ギョベクリテペとクババをめぐる物語は、史実と想像のあいだで揺れ動く「人類の起源をめぐる鏡」であるといえる。

ギョベクリテペ遺跡とクババの謎とは?都市伝説と女神の正体まとめ

- クババを祀る神殿という解釈は根拠がないが想像力をかき立てる物語

- クババとキュベレー・母なる女神の原点とする説は学術的には否定的

- クババは宇宙から来た存在という解釈は古代宇宙飛行士説の延長

- 女王クババが文明を始めた起源とする説は年代差で成立しない

- 石柱の彫刻に込められたクババの象徴は証拠のない想像

- 地下文明とつながる聖地という説は空想的な都市伝説

- ギョベクリテペは人類再生の聖地という説は神話的発想に過ぎない

- 星座や天体と結びつく配置という説は考古学的に支持されていない

- 多神教の始まりの地とする説は誇張された解釈

- 学術的にはギョベクリテペとクババの直接的な関連は存在しない