地球には人類がほとんど近づくことのできない場所が存在する…。

その代表が南太平洋にある「ポイントネモ」である。ここは行った人がほとんどいないほど孤立しており、生態系や生物、魚もほとんど見られない「海の砂漠」と呼ばれる場所だ。

さらに、ここでは正体不明の聞こえた音や謎の音が記録され、未知の存在を想像させる。

また、遭難や事件のリスクが極めて高く、実際にここでの遭難は救助が困難とされる。加えて、飛行機でさえ通過が難しい地球上の空白地帯であり、通常の交通手段では近づくことすらできない。では、なぜ行けない?行き方が困難なのか、そしてこの海域がどこの国にも属さない理由とは何なのか。

この記事では、ポイントネモが「怖い」と言われる理由を整理しながら、その真実に迫る。

ポイントネモが怖いと言われる6つの理由

- ポイントネモとは?地球で最も孤立した海域の概要

- ① 行った人がほとんどいない

- ② 深海の生態系や未知の生物・魚

- ③ 謎の音が聞こえた?海底音の存在

- ④ 遭難や事件のリスクが高すぎる

- ⑤ 飛行機でさえ通過困難

- ⑥ 宇宙の墓場

ポイントネモとは?地球で最も孤立した海域の概要

ポイントネモとは、地球上で最も陸地から遠い海上の地点を指す名称である。

正式には「海洋到達不能極」と呼ばれ、南太平洋の広大な海の中央に位置している。座標は南緯48度52分、西経123度23分で、最寄りの陸地まで約2,700キロも離れている。この距離は東京からフィリピン・マニラに相当するほどであり、想像するだけで人間社会からどれほど隔絶されているかが分かるだろう。

この場所を特定したのは1992年、クロアチア系カナダ人の測量技術者フルヴォイェ・ルカテラである。彼はコンピュータープログラムを使い、地球上で最も陸地から遠い点を計算した。その結果導き出されたのが、このポイントネモであった。「ネモ」という名前はラテン語で「誰もいない」という意味を持ち、さらにジュール・ヴェルヌの小説『海底二万里』に登場する謎めいたネモ船長からも着想を得ている。つまり、地球上で「誰もいない場所」として象徴的に名付けられたのである。

周囲に存在する最も近い陸地は、北にはピトケアン諸島のデュシー島、東にはイースター島近くのモトゥ・ヌイ島、南には南極大陸付近のマーヘル島がある。しかし、いずれも距離は約2,700キロもあり、船で移動すれば十日以上かかる。これらの陸地ですら無人島や極地に近い環境であるため、そこからの支援すら望みにくい。結果として、ポイントネモは「人類から最も遠ざかった場所」という称号を得ているのだ。

この孤立性こそが、ポイントネモを神秘的かつ恐ろしい存在として印象づけている。人間は自然に囲まれて生きる生物であり、周囲に人がいない場所に強烈な不安を感じる。特にこの海域では、もし遭難した場合、救助が到着するまでに最低でも数日から数週間を要する。その間に食料や水が尽きるリスクがあり、悪天候に遭遇すれば命の危険はさらに高まる。

また、この「地球で最も孤立した地点」は、地上にいる人類よりも宇宙を周回している国際宇宙ステーション(ISS)の飛行士の方が近い場合がある。地球上のどの人間よりも、宇宙空間の人間の方が近いという逆説的な状況は、孤立の極限を象徴している。

科学的には単なる座標にすぎないが、名前の由来や発見の背景、圧倒的な距離感が加わることで、ポイントネモは「地球の果て」として人々の想像をかき立てる。そこには合理的な説明を超えた神秘とロマン、そして人間が本能的に抱く恐怖が潜んでいるのだ。

① 行った人がほとんどいない

これまでにポイントネモに正確に到達した人はほとんどいない。

ヨットレースの航路がたまたま近くを通過することはあるが、実際に「ここがポイントネモだ」と確認できる証拠はほぼ残っていない。それほど到達困難な場所なのである。

最寄りの国から救助が届くまでには数日から数週間かかる。もし病気や事故が起きれば、医療を受けられないまま時間だけが過ぎていく。さらに航行する船もほとんど通らないため、偶然助けてもらえる可能性は極めて低い。

ここにいるとき最も近い人間は、頭上を通過する国際宇宙ステーションの宇宙飛行士である。この事実は、地球上での孤立感をさらに際立たせる。

詳しくはこちらの記事で解説している

② 深海の生態系や未知の生物・魚

ポイントネモの海は「生命の砂漠」と呼ばれる。海流の関係で栄養が乏しく、多くの生物が住むことができない。観測されたのはプランクトンや細菌などの微生物や一部の甲殻類に限られ、回遊魚も一時的に通過する程度である。

しかし、逆に言えば未知の生物が潜んでいる可能性もある。深海は調査が進んでおらず、未発見の存在がいるのではないかと考えると、人は恐怖を感じる。静まり返った海は「生命が拒絶された場所」のような印象を与え、不気味さを強めている。

③ 謎の音が聞こえた?海底音の存在

1997年、アメリカの海洋観測機関NOAAが南太平洋で「Bloop」と呼ばれる低周波音を記録した。この音はブルーホエールよりも強力で、当時は未知の巨大生物の仕業ではないかと噂された。

その後の研究で氷山の崩壊による音と説明されたが、観測地点がポイントネモ付近であったため、不気味なイメージが定着した。科学的説明があっても、人は未知にロマンや恐怖を投影する。Bloop事件は、ポイントネモを「怖い場所」と感じさせる象徴的な出来事である。

④ 遭難や事件のリスクが高すぎる

ポイントネモでは、エンジントラブルや浸水が起きても助けを呼ぶのは極めて難しい。衛星通信機器がなければ救難信号を送ることもできず、たとえ信号を出しても救助が来るのは何日も後になる。

過去にはヨット競技や調査航海でトラブルが発生し、命の危険に直面した例がある。偶然通りがかる船もなく、遭難は「死」に直結する。現実的な危険が積み重なり、ここは「帰れないかもしれない場所」として恐怖を呼び起こしている。

⑤ 飛行機でさえ通過困難

航空路線は緊急時の着陸を考慮して設計されている。しかしポイントネモは大陸から遠く、飛行機が通る航路から外れている。仮に上空を通過しても緊急着陸できる場所が存在せず、危険である。

そのため「地球上で最も近づきにくい空白地帯」と呼ばれる。現代の交通網からも切り離されたこの場所は、隔絶感を強め「怖い」という印象を与えている。

⑥ 宇宙の墓場

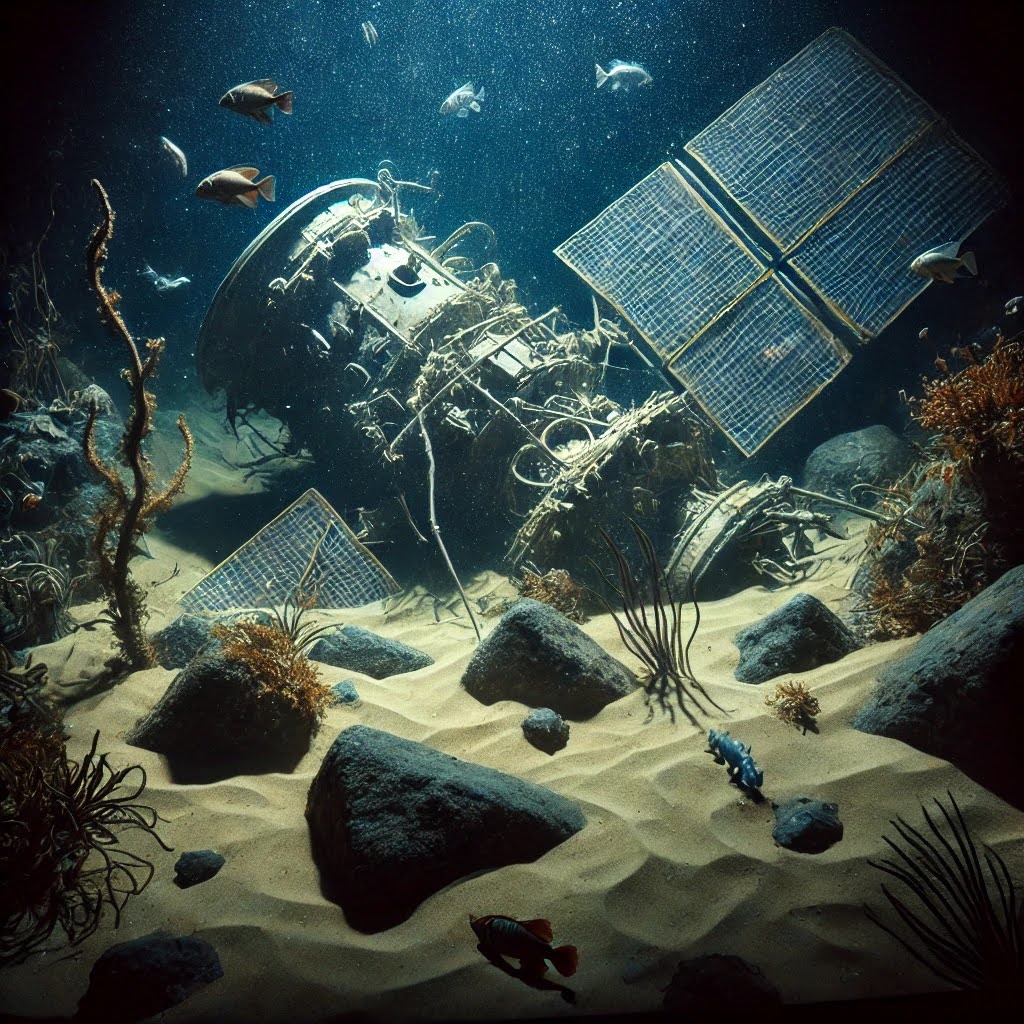

ポイントネモは「宇宙の墓場」として知られる。人工衛星や宇宙ステーションを安全に処分するため、他に影響を与えないこの場所に落下させるのだ。これまでに250以上の宇宙機がここに落とされている。

2001年にはロシアの宇宙ステーション「ミール」がここに制御落下した。そして将来的には国際宇宙ステーション(ISS)もこの海域に沈む予定である。人類の科学の残骸が集まるという事実が、ポイントネモをより不気味に見せている。

地球で最も孤立した海・ポイントネモの真実

- 生態系・生物・魚の実態と研究状況

- なぜ行けない?到達方法とその困難さ

- ポイントネモはどこの国の領域なのか

- 自家用ボートで遭難した場合の救助の困難さ

生態系・生物・魚の実態と研究状況

ポイントネモ周辺の海域は、科学者から「海の砂漠」とも呼ばれている。理由は単純で、栄養塩が極めて乏しいためである。観測されるのは微生物や細菌、一部の甲殻類程度で、マグロやカジキがたまに通るだけだ。

しかし近年、強い紫外線や高圧に耐える特殊な微生物が発見され、宇宙での生命研究にも応用できると注目されている。生命の乏しさと未知の可能性、その両極端を併せ持つ点が、この場所を特別にしているのだ。

なぜ行けない?到達方法とその困難さ

最寄りの陸地から約2,700キロ離れているため、小型船では燃料や食料が足りず到達できない。大型船での長期航海が必要であり、悪天候に見舞われれば避難する場所もなく命の危険に直結する。

さらに、周囲には目印となるものがなく、正確な位置を確認するにはGPSが不可欠である。仮に近くまで行けても「ここがポイントネモだ」と感じられる手がかりは存在しない。こうした要素が複雑に絡み合い、到達の困難さを生み出している。

ポイントネモはどこの国の領域なのか

結論から言えば、ポイントネモはどの国の領域でもない。国際法で定められた排他的経済水域は沿岸から200海里(約370キロ)までであり、ポイントネモはその外にあるため公海に分類される。

ただし宇宙機の落下には国際的な調整が必要であり、過去のミールや将来のISSの処分もその一例だ。誰のものでもない場所に人類の残骸を落とすという事実が、この場所をより不気味に映し出している。

自家用ボートで遭難した場合の救助の困難さ

ポイントネモに自家用ボートで到達したとして、そこで遭難した場合を想定すると、その恐ろしさは現実味を帯びてくる。考えられるトラブルごとに、なぜ救助が困難なのかを見ていく。

エンジントラブルや浸水の場合

ボートのエンジンが故障すれば、自力で航行できなくなる。ポイントネモは最寄りの陸地から約2,700キロも離れているため、帆走や手漕ぎで帰還するのは不可能に近い。浸水が起これば転覆の危険もあり、救助信号を発しても船が到着するまで数日から数週間はかかる。つまり「動けなくなる=死の危険」がすぐに迫る。

食料や飲料水が尽きた場合

長期間の航海に備えて大量の食料や水を積む必要があるが、遭難すれば消耗が予想以上に早くなる。特に水が不足すれば数日で生命に関わる。近くに島もなく補給もできないため、救助が到着するまで生き延びるのは極めて難しい。

病気や怪我をした場合

船上で重い病気や大きな怪我を負った場合、医療を受けられる手段は一切ない。衛星通信で救難信号を出せたとしても、救助が届くのは数日以上先であり、その間に容体が悪化する可能性が高い。医療体制のない孤立した環境は、些細な体調不良でさえ致命的なリスクになる。

嵐や悪天候に遭遇した場合

南太平洋は突発的な嵐や高波が発生しやすい海域である。周囲に避難できる港や島はなく、悪天候に直面すれば逃げ場はない。ボートが転覆すれば漂流するしかなく、救難信号を発しても嵐で通信が妨害される可能性がある。自然の猛威を前にしたとき、孤立した環境ではなす術がない。

救助活動の限界

仮に遭難信号が届いたとしても、救助は簡単には来ない。ヘリコプターでは距離が遠すぎるため、救助は大型船に限られる。しかし派遣準備や航行に時間がかかり、到着までに1〜2週間かかることもある。その間、遭難者は漂流を続けながら自力で生き延びるしかない。

ポイントネモが怖いと言われる6つの理由!まとめ

- ポイントネモとは地球で最も孤立した海域の概要

- 行った人がほとんどいない極限の孤立感

- 深海の生態系や未知の生物・魚の恐怖

- 謎の音が聞こえた未解明の存在

- 遭難や事件のリスクが高い危険海域

- 飛行機も通過困難な空白地帯

- 宇宙の墓場として利用される残骸が落ちる場所

- 生態系・生物・魚の実態と研究状況

- なぜ行けない?到達方法と困難さ

- ポイントネモはどこの国の領域にも属さない

- 自家用ボートで遭難した場合の救助の困難さ

関連記事

人間から最も遠い場所に生物はいるのか?ポイント・ネモの探求

ポイントネモはなぜ行けない?世界一孤独な海域の謎を解明